湖北潜江民俗文化江汉平原皮影戏

人类非物质文化遗产、国家级非物质文化遗产代表性保护名录:江汉平原皮影戏江汉平原皮影戏迄今已有500余年的历史,是江汉人自己的“土电影”,深受老百姓的喜爱。江汉平原皮影戏融传统绘画、雕刻、美术于一体,集电影、电视动画于一身,具有浓郁的民族气息,有重大的历史学、美术学、艺术学价值,对于增强社区凝聚力,亦有重要的现实意义。江汉平原皮影戏在2006年经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2011

潜江传统制酱

省级非物质文化遗产代表性:潜江传统制酱潜江制酱的发端,尚无法确考,仅在1990年出版的《潜江县志》(卷十六)记载:“清道光末年潜江城关关厢门有吴长茂酱园以老子号面市,以酱芥菜、酱火腿、酱牛肉、花椒腐乳远近闻名”。历经一百多年沧桑,成就了今湖北尝香思食品有限公司。尝香思酱品分为发酵性和非发酵性两大系列,共有38个品种,以香辣牛肉酱为代表,集中反映了其酱品生产的工艺特征:一是原料选自于绿色农产品种植基

湖北潜江民俗文化潜江草把龙

潜江草把龙灯因采用稻草扎制而得名,形成历史久远。据董仲舒《春秋繁露》记载,楚地最早舞草把龙灯见于汉代,盛行于唐=,历代相沿承袭。清光绪五年(1879年)《潜江县志》风俗篇记载中有草龙图,并附有对草龙的描述。其中心区域包括龙湾、熊口、张金、老新镇以及潜江市南部的水网湖区(水稻产区)。潜江草把龙灯是长江中下游楚人崇龙、尊龙意识及后世民间多神信仰(主要是佛、道)复合作用的产物。同时,它也是长江中游悠久的

湖北潜江民俗文化潜江锣鼓

省级非物质文化遗产代表性:潜江锣鼓大约在明代中叶,距今约三百多年前,潜江便有了“薅草锣鼓”和“车水锣鼓”,即在田间边劳动边鼓乐,当时就以“锣鼓伴奏,一唱众合”的形式出现在田间地头,随着时代变迁,“潜江锣鼓”在其发展的过程中逐渐成为潜江民间民俗、风俗、宗教、民间艺术活动不可替代的重要组成部分。潜江锣鼓”俗称“锣鼓家业”,潜江传统锣鼓班阵容主要分为两类:一类是“十样锦”。另一类是“五锦头”。潜江锣鼓乐

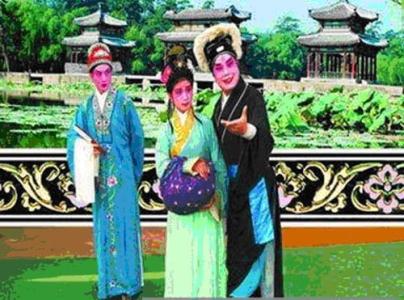

湖北荆州民俗文化荆州花鼓戏

荆州花鼓戏是湖北省的主要地方剧种之一,旧称花鼓子、天沔花鼓戏。它是明末以后在江汉平原三棒鼓、踩高跷、采莲船等民间演唱形式上不断吸收其他剧种的剧目、声腔和表演逐渐发展起来的一种乡土戏曲,流行于原荆州所辖各地区,波及邻近的鄂南、湘北等地。荆州花鼓戏的剧目据统计有197出,包括《抽门闩》、《掐菜苔》、《告老爷》、《站花墙》、《双撇笋》、《打莲湘》、《江汉图》、《贺端阳》、《打补钉》、《戏蟾》、《三官堂》

潜江竹编

省级非物质文化遗产代表性:潜江竹编潜江传统竹器制作技艺是潜江民间利用竹材编制生活、生产用具以及工艺品的综合性手工技术,是千百年来当地劳动人民改造自然、创造生活的艺术结晶,具有鲜明的地方特色。潜江传统竹器制作多以本地盛产的水竹、桂竹为原材料,产品分为编制类和非编制类两大类。编制类产品有生活用具、生产工具和工艺用品三个系列,多达数十个品种,如农作用的箩、筐、连枷、筛子、簸箕,捕鱼用=ѹ的鱼笼、鱼篓,装

枝江棉花

据《枝江县志》记载:“枝江植棉始于元末明初,至今已有600多年的历史。”“枝江盛产棉花。清末,县内纺纱缫丝织布业已相当普遍。据清同治五年《枝江县志》载:居民于农毕时,纺织兼营。无产业家,更借此为活计。夜半机杼之声与纺车轧轧相闻……贾人多于董市、江口买花入川,呼为楚棉,布亦如之。”枝江市独特的气候、土质,培育出了纤维色泽洁白、品质优良的“枝江棉花”,享誉长江流域。Թ=Թ枝江棉花为地理标志证明商标。

湖北潜江民俗文化潜江花灯

省级非物质文化遗产代表性:潜江花灯潜江花灯,是潜江民间沿袭闹元宵观灯习俗,经世代传承而保留下来的花灯制作工艺。潜江花灯有以装饰、点缀、烘托环境为主的装饰性花灯;以表现人物和情节的主题性花灯;以趣味性、知识性为主的娱乐性花灯;还有直接为生活服务的实用性花灯。制作花灯的题材有历史、人文以及自然界的各类物种。如花鸟虫鱼、飞禽走兽、历史人物、民间传说等题材尽数采纳。潜江花灯的工艺从构思设计、造型工艺、装饰

枝江棉纱

枝江市独特的气候、土质,培育出了纤维色泽洁白、品质优良的“枝江棉花”,享誉长江流域。用“枝江棉花”加工出的“枝江棉纱”,成纱中纤维伸直平行结杂少、光泽好、条干匀、强度高,从古至今,一直都是棉纺织业的宠儿。新中国成立后,枝江纺织业得到恢复和迅速发展;在改革开放=后,得到迅猛发展,产量、质量、知名度均不断提升。目前,枝江市内棉纺织规模企业30余家,年纺纱规模达30万绽,年产棉纱5万吨,棉纺织业已成为枝

最新发布

从10月到翌年5月,是品尝奉节脐橙的最佳时节。奉节脐橙的果皮略微厚一些,奉节脐橙通常呈椭圆形,果实饱满。蕴含丰富的营养元素,其中维生素C含量达65.1mg/100g,是苹果、梨等水果的10多倍,为柑橙维生素C之冠。 奉

香料制作,并且将其用入药材或食疗之中,也具有良好的营养滋补功效。凌源百合花,作为辽宁省朝阳市凌源市特产,是全国农产品地理标志。凌源属大陆性季风气候,总体干旱少雨,气候较干燥,日照充足,加上凌源地处辽西山区,空气和水质质量非常优良,自然条件上

建设明确市场定位:确定目标客户群体,如旅游者、异地工作人群、礼品购买者等。分析竞争对手,找出差异化优势。品牌建设:打造独特的品牌形象,传达地域文化和特产特色。注重品牌故事和口碑传播,提升用户黏性。二、产品与服务优化丰富产品线:引入多样化的特

唐山芦裕生态农业科技有限公司位于河北唐山芦台经济开发区农业总公司四社区,注册资金300万元

叶,但特别厚,味甜,松脆,很爽口。

展会

场前景:数据显示,2020年我国农产品行业营业收入达4.79万亿元,同比增长2.2%;行业利润总额突破2000亿元,同比增长5.9%。2021年1-3月我国农产品行业营业收入达9618亿元,同比增长26%。面对严峻的国际形势和突发疫情影响,

2021全国年货购物节暨第十八届济南年货会于1月19—27日本届展会将更加注重参展企业利益、注重展会品牌价值、注重民俗文化传承,以全新的办展理念、丰富多彩的展会活动、全方位的广告宣传、细致周到的展会服务,把济南年货会打造成为集“展示、交流、销售、娱乐”为一体的全国性品牌盛会!主办单位:中国商业联合会承办单位:山东国际展览有限公司、济南广播电视台协办单位:中国烹饪

企业推荐

合作社

青龙满族自治县万合板栗专业合作社位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县肖营子镇下打虎店村。东依万里长城起点山海关,南邻渤海,交通便利,物流通畅。公司成立于2020年10月,集收购、加工、仓储、销售于一体的地方特产青龙板栗加工企业。青龙板栗香甜糯齐备,历史近百年,是糖炒板栗,欢迎各地客商洽谈合作。

南太行山货(新乡市山水印象农业发展有限公司),专注生态农业20余年。2016年起被国家旅游总局选定为定点采购单位。2018年被新东方三驾马车(俞敏洪、徐小平、王强),真格基金创始人徐小平、王强老师甄选为真格基金重点投资意向企业。2019年7月,央视7套农业频道南太行品牌形象宣传片正式上线。2019年11月,本公司与中央电视台在央视央媒运营中心再次签订合作协议。“感受大山味道,回归自然生