湖北恩施州恩施市民俗文化恩施扬琴

“恩施扬琴”又名“恩施丝弦”,从清朝同治年间至今在恩施流传,已有两百多年历史。“恩施扬琴”唱词高雅,音乐唱腔优美,深受群众喜爱。传统的“恩施扬琴”,历史上无专业艺人,演唱者以高雅自居,自约相邀,以琴会友,交流技艺,有“曲唱五更鸡,非友(知音)不玩琴”之说。=“恩施扬琴”演唱形式为坐唱,演唱者各持乐器(也有不持乐器的),扬琴居首,称为“坐统子”,余者有碗琴、二胡、三弦、月琴、京胡、鼓(竹节做成)、尺

湖北恩施州恩施市民俗文化恩施“花锣鼓”

恩施“花锣鼓”,是恩施市民间吹打乐中一种十分盛行又尤为突出的吹打乐,有别于其它ϰȾ=ĿȾ形式的民间吹打乐。恩施“花锣鼓”由鼓、锣、钹、小锣(也叫勾锣)加唢呐组成。而鼓则为单面鼓,当地人叫作盆鼓,这种鼓仅一面有鼓皮,另一面空心,打击时音色明亮清脆,其鼓面直径不足20厘米。“花锣鼓”的打法繁多,演奏时,鼓必须占有突出位置,鼓手也必须是技艺精湛者,恩施市的“花锣鼓”在四大乡和城区各有其独特的打法,最为盛

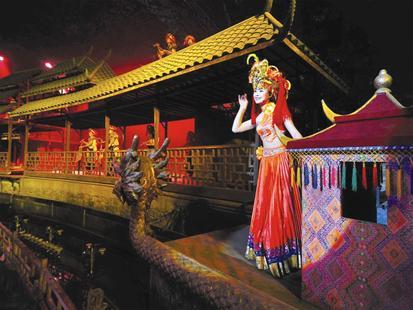

湖北恩施州利川民俗文化利川“灯歌·花灯·龙船调”

土家族“灯歌·花灯·龙船调”是利川柏杨一带最为群众喜闻乐见的民间歌舞,是逢年过节不可或缺的灯歌形式。表演时划地为台,一人扮幺妹,花枝招展,低眉弄姿,站在船心。一人扮书生,兰衫纶巾,手执折扇,潇洒站在船头。一人扮丫鬟,燕尾堆髻,手舞花巾,殷勤侍立船侧。一人扮艄公,麻衣驼背,手执桡片,滑稽追ƾ=쳵随船尾。乐队一般由五人组成,既伴奏又伴唱,随着打击乐的阵阵响起,演员们或随船飞旋起舞,或随船踏歌翩跹进退,

湖北恩施州鹤峰县民俗文化鹤峰“田歌”

鹤峰县因其独特地理环境成为湘鄂边界诸文明的融汇之地,形成独具特色的山民歌体系。“田歌”,是鹤峰诸多山民歌中最具代表性的民歌种类之一,来源于土家人特殊的劳作方式,是土家人以组织生产,激兴鼓劲的田间民歌。鹤峰“田歌”丰富多彩,热情奔放,深为当地群众喜爱。鹤峰田歌包含“麻水穿号儿”、“大坪挽号儿”、“太平荷叶儿锣鼓(又称吼锣鼓)”、“北佳燕将班”、“走马薅草锣鼓”、“茅坝山歌”等。这些田歌都是农忙薅草时

湖北恩施州恩施市民俗文化土家还坛神

1949年以前,恩施乡村的“还坛神”活动非常广泛,三岔乡、七里乡等还有老一辈的比较齐全的“还堂神”班子在方圆几十里地的范围活动。三岔乡是“全国民族艺术之乡”,至今仍有“还坛神”风俗。恩施土家族“还坛神”,是人们还愿时的祭祀仪式,请“端公”设坛者,其供奉对象主要是自家的祖先神灵,其载体是一只由“端公”将谷米、鸡头等用香灰封好并供在“香火”上“坛钵”,起源于洪武2年。恩施土家族“还坛神”,至今还保留有

湖北恩施州恩施市民俗文化恩施“薅草锣鼓”

“薅草锣鼓”,也叫“薅草歌”,是恩施市Ҽ=民歌中田歌的一种俗称,是土家族的一种伴随劳动生产、民歌与响器相结合的艺术形式。历史上,土家族地区山大人稀,单家独户劳力不足,加上野兽出没,糟蹋庄稼,伤害人畜。在这种特定的自然条件和劳动环境中,土家人形成了互相换工、结伴成群、协作生产,并配以锣鼓敲击,既可作劳动的信息,消除劳作疲劳,又可起惊吓野兽的作用,久而久之,形成独具特色的“薅草锣鼓”。“薅草锣鼓”在演

湖北恩施州恩施市民俗文化恩施耍耍

“耍耍”是恩施市和宣恩县城乡最具广泛性、群众性的传统的民间曲艺形式,主要活动于喜庆新年、男婚女嫁、添丁满月、祝寿做生等场合。表演风格以二人组合,一男一女,女扮男装,唱跳融合,动作滑稽诙谐,唱腔明快优美,多有传统唱段,又可即兴编唱,人物可进可出,一人多角,唱词可长可短,一领众和,营造出一种说唱并茂,歌舞融合的氛围,加以击乐伴奏,场面十分热烈,纯属“踏歌耍唱”类的曲艺品种。“耍耍”的原型叫“耍神”,又

湖北恩施州来凤县民俗文化恩施“牛王节”

“牛王节”是恩施州苗族传统节日之一,曾在苗族聚居区广泛流行,现在主要流行于来凤酉水流域,在其他地方只有节日遗俗。牛王节一般在农历四月初八或十八举行,又称“四月八”,其节日活动以酬谢耕牛的祭祀活动为主,兼有其他如上刀梯、民歌对唱等传统文化表演。“牛王节”的传说中流传较广的说法是,一次战斗中,大雨中苗族士兵战败退至一条猛涨的大河边,危急之时一条水牛从河对岸游过来,士兵们拖着牛尾巴转移到河对岸,遂奉水牛

湖北恩施州鹤峰县民俗文化鹤峰傩愿戏

傩戏在鹤峰被称为“傩愿戏”,是一种以还愿为依托,以傩坛为载体,以祭仪出现的一种戏曲艺术,它只是“傩”文化中一种特定形式,以其自身的特殊性和浓厚的宗教色彩生存、繁衍和发展,至今在鹤峰部分山地存在,伴随着现代文明的发展而活跃在土家山乡。在鹤峰走马千斤坪,傩坛班主及艺人1979年师承牌位记载称,“自开坛启教传承”至今已有三百多年历史,又有恩施石灰窑傩坛艺人蒋品三等介绍,其先辈早年于鹤峰北佳乡茶园坡傩坛“

最新发布

从10月到翌年5月,是品尝奉节脐橙的最佳时节。奉节脐橙的果皮略微厚一些,奉节脐橙通常呈椭圆形,果实饱满。蕴含丰富的营养元素,其中维生素C含量达65.1mg/100g,是苹果、梨等水果的10多倍,为柑橙维生素C之冠。 奉

香料制作,并且将其用入药材或食疗之中,也具有良好的营养滋补功效。凌源百合花,作为辽宁省朝阳市凌源市特产,是全国农产品地理标志。凌源属大陆性季风气候,总体干旱少雨,气候较干燥,日照充足,加上凌源地处辽西山区,空气和水质质量非常优良,自然条件上

建设明确市场定位:确定目标客户群体,如旅游者、异地工作人群、礼品购买者等。分析竞争对手,找出差异化优势。品牌建设:打造独特的品牌形象,传达地域文化和特产特色。注重品牌故事和口碑传播,提升用户黏性。二、产品与服务优化丰富产品线:引入多样化的特

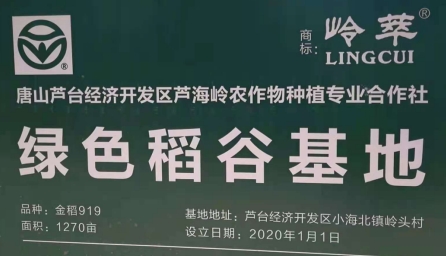

唐山芦裕生态农业科技有限公司位于河北唐山芦台经济开发区农业总公司四社区,注册资金300万元

叶,但特别厚,味甜,松脆,很爽口。

展会

场前景:数据显示,2020年我国农产品行业营业收入达4.79万亿元,同比增长2.2%;行业利润总额突破2000亿元,同比增长5.9%。2021年1-3月我国农产品行业营业收入达9618亿元,同比增长26%。面对严峻的国际形势和突发疫情影响,

2021全国年货购物节暨第十八届济南年货会于1月19—27日本届展会将更加注重参展企业利益、注重展会品牌价值、注重民俗文化传承,以全新的办展理念、丰富多彩的展会活动、全方位的广告宣传、细致周到的展会服务,把济南年货会打造成为集“展示、交流、销售、娱乐”为一体的全国性品牌盛会!主办单位:中国商业联合会承办单位:山东国际展览有限公司、济南广播电视台协办单位:中国烹饪

企业推荐

合作社

青龙满族自治县万合板栗专业合作社位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县肖营子镇下打虎店村。东依万里长城起点山海关,南邻渤海,交通便利,物流通畅。公司成立于2020年10月,集收购、加工、仓储、销售于一体的地方特产青龙板栗加工企业。青龙板栗香甜糯齐备,历史近百年,是糖炒板栗,欢迎各地客商洽谈合作。

南太行山货(新乡市山水印象农业发展有限公司),专注生态农业20余年。2016年起被国家旅游总局选定为定点采购单位。2018年被新东方三驾马车(俞敏洪、徐小平、王强),真格基金创始人徐小平、王强老师甄选为真格基金重点投资意向企业。2019年7月,央视7套农业频道南太行品牌形象宣传片正式上线。2019年11月,本公司与中央电视台在央视央媒运营中心再次签订合作协议。“感受大山味道,回归自然生