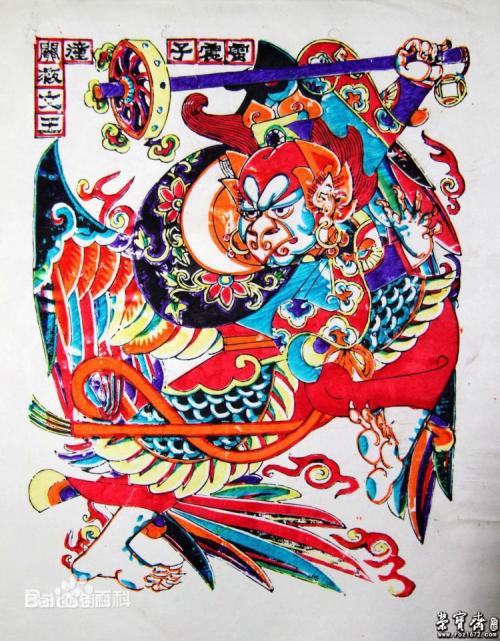

介绍: 杨家埠是中国民间木版年画三大产地(天津杨柳青、苏州桃花坞、寒亭杨家埠)之一,自古至今盛产木版年画。杨家埠木版年画,是中国民间艺术宝库中的一朵奇葩,以浓郁的乡土气息和淳朴鲜明的艺术风格而驰名中外。1简介文化遗产名称:杨家埠木版年画所属地区:山东·潍坊遗产编号:Ⅶ—5遗产类别:民间美术申报日期:2006年申报人/申报单位:山东省潍坊市遗产级别: 国家 潍县杨家埠木版年画是流传于山东省潍坊市杨家埠的一种民间版画,是我国民间艺术宝库中的一朵奇葩,以浓郁的乡土气息和淳朴鲜明的艺术风格而驰名中外。杨家埠村在潍坊市东北15公里处,由于盛产木版年画而远近闻名。 杨家埠木版年画系杨氏老祖于元末明初洪武年间由中华文昌祖庭的梓潼带往山东潍县(《杨家埠村志》),那时文昌祖庭的木版年画已很发达(《山东潍坊地方史志编委》),杨家埠木版年画至今已有六百多年历史,是我国著名的三大民间年画之一。 清代乾隆年间,是杨家埠年画发展的鼎盛时期。 杨家埠木版年画 那时的杨家埠村已有 画店百家,画种上千,画版数万 之说,年画销售量每年高达数千万张,除满足当地民间需要外,还远销江苏、安徽、山西、河南、河北、东北三个省和内蒙等地。曾以品种多、规模大、销售范围广而与天津杨柳青、苏州桃花坞年画三足鼎立,成为名噪一时的中国民间三大画市之一。 明代隆庆二年后,杨家埠年画艺人创立了 恒顺 、 同顺堂 、 万曾城 、 天和永 等四家画店。清代乾嘉年间,杨家埠木版年画开始兴盛,至乾隆年间达到鼎盛,一时间,当地出现了画店百家、画种上千的盛况,年画人才辈出,杨家埠木版年画曾畅销大半个中国。1949年后,因战乱而一度萧条的杨家埠木版年画枯木逢春,重新焕发了生机。1952年,杨家埠木版年画印制780万张。1979年,原潍县政府成立了杨家埠木版年画研究所,专门对杨家埠木版年画进行挖掘整理、研究创新。 产地不同,风格迥异。数百年来,杨家埠木版年画按照农民的思想要求、风俗信仰、审美观点、生活需要逐步发展完善,形成了自己古朴雅拙、简明鲜艳的风格。它植根于民间,装饰于节日,长期以来起着丰富人民精神生活,反映人民美好愿望,美化人民节日环境的作用。 杨家埠木版年画制作方法简便,工艺精湛,色彩鲜艳,内容丰富。每年春节年画题材都会更换一次,许多新思想、新事物出现之后,马上就能够在年画中反映出来,对社会的进步起到一定的促进作用。另外,杨家埠木版年画还间接地记录下了中国民居和民间社会生活的情况,对于中国古代文化的研究有一定的参考价值。 潍县年画是中国四大年画之一,创始于明代,繁荣于清代,以山东省原潍县和周边其它县三十几个村镇进行木版年画的生产,形成了 粗货 、 细货 和 黑货 年画三个派系(备注1)。原潍县县城是 潍县年画 集散地,故名 潍县年画 。 潍县年画素以题材广泛、形式繁多、工艺技术完备、产量高、销量大著称于世,很早就被录于近代名人著述和典籍。2历史 明代以神像为主,画风工细缜密;清初出现美女娃娃年画,画风简括秀丽;乾隆时,戏出故事年画大增,画风线条流畅,富有韵律;清末出现的 黑货 年画,画风学习文人画;建国后由画家指导创作 新年画 ,画风重于写实。3价值 她承载民族之魂,通俗易懂,随俗而进(备注3),是民族精神的结晶。是 成教化,助人伦 寓教于乐的民间美术。它贴近人民大众的心理和生活,过新年,贴年画,形成浓厚的年味,深受群众欢迎。 在历史上 潍县年画 的影响十分广泛:谢昌一在《山东民间年画》102页讲: 它影响并促成了山东中部、东部、南部、北部近三十个县的乡镇年画产地的建立和发展。 薄松年先生在《中国年画史》41页讲: 每年入冬后,各地画贩络绎不绝,云集于潍县,年画远销江苏、安徽、河南、河北、内蒙、东北等南北各地。 杨家埠木版年画